宣晓伟

郡县之失,其专在上。君人者,…,人人而疑之,事事而制之,科条文簿日多于一日,而又设之监司。

——顾炎武《亭林文集·郡县论一》

在中国传统王朝地方行政制度的变迁中,最低一层的正式行政层级——县,无论是名称、数量、范围,始终都是最为稳定的,有的县甚至可以历经千年而无多大变化。县是唯一直接与老百姓打交道的政府机构,地位非常重要,直接影响到国家的安定。在某种意义上,一县之县官,重要性甚至超过中央官员。所以考察县级政府如何运作,对于了解中国的“中央集权制”是十分必要的。

对于中央集权制下的县级政府,同样也有着看似非常矛盾的两种观点:第一种观点注意到历代王朝为了规范县级政府的运作,各种制度安排细密,各项法律规章烦苛,县级政府的各种权力似乎牢牢被各上级部门所制约,县令也似乎完全被捆住了手脚。因此,这种观点认为在县级政府运作上,中央集权过度,地方自主性严重不足。第二种观点则看到在县级政府的具体运作中,各种陋规横行,县官作为地方权力的化身,负责县级政府的所有职能,对地方百姓生杀予夺,成为“灭门的知县”。所以在这种观点看来,中央对县级政府的放权过度、约束不足,难以对县级政府和县官的行为产生有效的制约。

上述两种观点看似截然相对,却在不同侧面反映了县级政府的实际运行状况,它们的特点突出表现为:

第一,中央政府高度集权,对地方政府及其官员进行约束的规章制度繁杂严苛,且条文僵化、强求一致,不给地方官员根据本地情况自主决策的空间;而在行政架构上呈现出典型的倒金字塔型结构,越到基层其行政资源就越紧张。

在传统中央集权制下,中央与地方在权力配置上遵循严格的父权制原则,中央对地方、上级政府对下级政府具有压倒性的绝对权威,在名义上县级政府根本没有与上级讨价还价的任何余地,只有不折不扣地执行中央政府和上级官员的命令。而且为了防止地方官员尤其是县级官员的不当行为,各种防止官员腐败的法律规章极其繁密、数不胜数。顾炎武曾在《日知录》中慨叹道,即使是“贤智之臣亦无能效尺寸于法之外,相与兢兢奉法,以求无过而已”(《日知录》卷九,15页)。

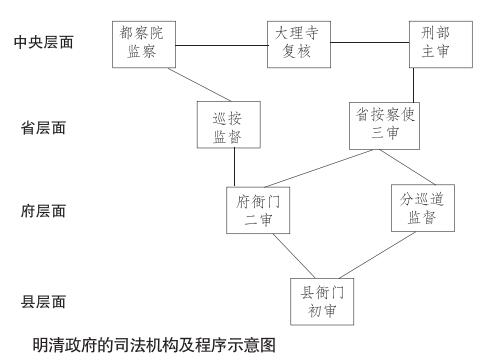

然而在行政资源的配置方面,各级政府之间又呈现出典型的倒金字塔结构。以司法机构及程序为例,县级政府负责直接审理并侦破案件,因此,县官的任务极其繁重。仅以断案为例,清朝的县级长官每人每年往往要处理上千件案件,嘉庆年间安徽六安州一位新任知州在10个月里裁判了1360件案件,即使是普通的州县长官,其每年审判业务量仍然要远高于现在世界上的任何一位法官(郭建(1999)《帝国缩影——中国历史上的衙门》,学林出版社,第197页)。

但各级政府在行政资源的配置上却正好相反,县级政府资源最少,县官一人负责破案断案,上面各种各样的管理和监督机构却叠床架屋。不仅有府的直接管辖,在省的层面还有专门管司法的“省按察使”,并下设相应的“分巡道”进行监督;到了中央层面,司法机构的设置就更为复杂,有俗称三法司的“都察院”“大理寺”和“刑部”,分别负责监察、复核和主审,其中都察院又派出“巡按”进行监督,理论上所有上级各部门都有权力对县级政府进行管辖制约,从而形成了古代版的所谓“上面千条线,下面一根针”。司法领域如此,在钱粮税赋、教育治安等领域同样类似,基层政府做事的人少、上级政府管事的人多、各级监督的人也多。

第二,县官集各种权力于一身,县级政府成为县官的“一人政府”,县级政府的实际运作高度依赖各种各样的陋规(潜规则)。

县级政府的行政人员通常分为三个部分:一为县官(或县长、知事、知县,即主官);二为县丞、县尉、主簿等佐贰(即副官);三为掾、吏、佐等掾属和吏员。自秦汉至隋唐,县的主官与副官均由国家正式任命,共同掌理县政。宋代以后,县主官由中央政府派下,均系外籍人,而办理具体县政事务的胥吏,大多属于国家征用的民役,都是本地人;这样导致的局面是外来的县官地位郑重而进退频繁、本地的胥吏地位低下而长期盘踞县衙。与此同时,佐贰官员开始专注于某些职能性事务(水利、河道等),逐渐淡出县主干行政系统。

到了清代,上述情况发展到极致,州同、州判、县丞、主簿等佐贰副官并不普设,县主官依靠幕友、长随、书吏和衙役办理行政事务,形成了一个以自己为首的行政系统,即所谓的正印官“独任制”。幕友即师爷,是县官的顾问兼私人秘书;书吏是文字方面的工役,负责起草抄写;衙役是体力方面的工役,负责缉捕行刑抬轿传递守卫;长随是县官的跑腿跟班,负责传达指令照顾生活并监督前面三者。这三类人均直接对县官负责、围绕着县官一个中心,是县官的权力工具。在理论上,县官由此成为地方一切事务的唯一受托人和责任人,因为他是地方百姓的父母官,名义上有责任照料地方上的一切,税收、司法、治安、教育、公共工程等,均要由他一人负最终的责任。所以税收完不成、官库有亏空、盗匪未抓获、水利工程毁坏、司法有错案、人口有逃漏、驿站死了马、科考有舞弊等,按法律规定县官都要受到处罚,轻则罚俸、包赔、降级,重则革职、受笞杖,直至判处徒流刑罚。由此,在县官负总责的理念和制度下,县级政府的一切权力也都无可分割地被确定为县官这一职位的独享权力,所以县级政府也演变成了县官的“一人政府”(瞿同祖(2003)《清代地方政府》,法律出版社,第8~10页)。

尽管在理论上,县官需要对该区域内发生的所有事务负责,但实际上县级政府主要承担的是收税和断案两件事,地方大量的公共事务和老百姓的生活事务,地方政府只有名义上的管辖责任,事实上既无愿望、也无能力进行干预。即使如此,县级政府的实际运作也不得不高度依赖大量的潜规则和陋规。除了维持地方治安外,征收皇粮国税便是县级政府最为重要的任务。现实中,朝廷只是要求县官按定制上解钱粮入库,以及县库存不得发生亏空,此外别无要求。所以中国传统社会其实并不存在正式完整的一级地方财政,县级财政本质上是一种县官个人“大包干”的制度,县官的私人收支与政府的公共收支混在一起而没有什么界限,县级财政具有非常明显的家产制特征(魏光奇(2010)《有法与无法——清代的州县制度及其运作》,商务印书馆,第298页)。

具体而言,县级地方政府的正式财政费用,包括税银税粮的熔铸或储运的损耗、赋税的征收和转运过程中必要的费用;以及衙门职员的工资和办公经费,都需要从县官的个人收入中支出。此外,县官还需应付上级衙门名目繁多的摊捐(即上级的指令性捐献,或为弥补上级政府经费赤字、或为政府的特定活动费用、或为填补亏空)。

县官的其他重要开支还包括:(1)招待途经其地的上司或上级差官的经费负担,向他们提供住宿、供备、膳食。在上司离境时,照例需送赠别礼物,尽管法律并不允许;(2)上司的僚属、衙役、长随等常索要钱财,人数有时可达上百;(3)在省城里设一办事处,为新到任的总督、巡抚或别的上司修缮官舍、供给家具薪炭等,这些费用由所有州县官位为他们的上司共同负担;(4)在上司到任、寿庆、过年、过节时需向上司们送例费和礼物。

清代官员的正式收入包括薪俸和养廉银(从雍正时期开始),县级官员的名义薪俸在60—80两银子,养廉银在500—1200两银子,因此,大部分县官的正式收入在500—1000两银子左右。这样的收入用来支付县官一家老小的生活费用都显紧张,根本无从论及来应付上述所列的种种开支。仅仅是支付幕友的报酬,就需花费一个县官一年的全部薪水。而上级的摊捐同样沉重,有县官就抱怨,他的名义薪俸只够交罚俸,他的养廉银只够交摊捐。尽管个别县官的抱怨不无夸大其词的成分,然而将县官的正式收入与他要应付的庞大支出相对比,不免会有“杯水车薪”的感觉。

显然,县官有限的正式收入远远不足以支付其开支,他必须依靠非正式的收入,即所谓的“陋规”收入。这些陋规收入同样五花八门,既有朝廷半正式认可的,也有朝廷完全禁止的、甚至根本不在朝廷的视线之中的。例如征收田粮税赋时的“火耗”“余平”“耗米”“耗羡”,本来只是为了保证足量完成朝廷规定的税收额度,为弥补征税过程中熔铸、储运中的损耗,而额外增收的一个折扣额,因此也得到了朝廷的认可。但在实际的过程中它们逐渐演变成为县官的重要收入来源,由于折扣额的收取事实上很难被上级政府有效监管,所以县官可以在其中上下其手、盘剥百姓,这里的约束某种意义上更多来自于地方官个人的名声需要或者道德责任感。

此外,地方官员们还采用各种各样的手段,直接或间接通过衙门职员之手对地方百姓收取各种陋规收入,这些对象包括:管理银库或粮库的书吏衙役、被任命为头领的衙役、值勤的衙役、担任负责催税的“里长”或“催头”的百姓、想逃避看守州县仓库之杂徭的富户、为官府或公共节庆提供商品或服务的行户、请领保甲门牌户册时的民户、接受土地面积勘测或领取赋税定额凭单的税户、到公堂接受审讯的两造(即原告和被告)、参与办案的书吏衙役、申请灾害勘查和救济的百姓,等等。与此同时,地方官员还有权到集市上用很低的价格采办所谓政府需要的物品,在实际过程中经常演变为差役们强行征购甚至没收集市上的商品。

县级政府的办事人员与县官一样,高度依赖陋规收入来维持生计。在衙门职员中,幕友和长随是县官私人雇佣的,由县官支付工资。书吏和衙役有正式薪水,衙役每年六七两银子,书吏每年十几两银子,但这样的收入仅够他们过极其简朴的生活。于是陋规收入同样成为书吏衙役的主要收入来源。如仅在诉讼过程中,衙役就可以向当事人索要“鞋袜钱”“酒饭钱”“车船钱”“招结费”“解锁钱”“带堂费”等;书吏同样可以向当事人索要“纸笔费”“挂号费”“传呈费”“买批费”“出票费”“到案费”“铺堂费”“踏勘费”“结案费”“和息费”等,县官对这些行为也不得不默许,顶多稍加约束而已。这是因为一方面县官自身也受益于书吏衙役所收的陋规收入;另一方面这些陋规收入同样也是书吏衙役们的生活来源所必需。但与县官不同的是,衙门职员的地位极其低下,被定位为“贱役”,不仅远远低于县官老爷,甚至明显不及普通人,他们的子孙均不准入仕应试。这样的制度安排理论上是基于保护与他们打交道的老百姓,由于衙门职员均身具公权力,为防止他们为祸百姓过甚,所以赋予他们较低的身份以约束他们滥用权力;但在实际中却造成了劣币驱逐良币的效果,普通百姓并不想充当衙门职员,只有那些品格卑贱的人才更愿投身其中,反而使得衙吏的人品和素质难以得到保障,也根本无法遏止他们为非作歹。

第三,县级政府的实际运作中,“法规严苛”和“陋规横行”并存,既“有法”也“无法”,“名实不符”的现象根本无法遏制。

严复在《原强》中曾指出,中国社会呈现出一个“有法而无法”的状态,表面上在礼治传统下,各种制度规矩、礼仪礼节细密严苛,塑造出了一个井然有序、各守其职、运行良好的等级社会。但在实际中却难以真正贯彻儒家传统下的良好意图,更多时候形成了权力拥有者罔顾法律、予取予求的残酷局面。县级政府的实际运作同样呈现了类似的状况,理论上县官作为士大夫和皇帝的代表,秉持求仁理念,爱民如子,廉洁奉公。但即使有这样道德高尚的君子,也会在现实中碰得头破血流,以至于“淘汰清官”成为中国官场最重要的潜规则之一,曾国藩就曾经最害怕在官场中被人称为“清官”。明代海瑞是“淘汰清官”的一个典型案例,他官至二品,死的时候仅仅留下白银十余两,不够殓葬之资。然而在官场中海瑞被当作异类看待,有御史批评他“惟务诈诞,矜己夸人,一言一论无不为士论所笑”。显然,海瑞更多是被当做取笑的对象,而非让人学习的道德楷模。尽管众人对于海瑞的评价分歧很大,但官场中的共识是:他的所作所为根本无法作为官员们办事的准则(参见黄仁宇(2006)《万历十五年》,中华书局,第116~136页)。

县级政府实际运行所遇到的种种困境,上级官员乃至皇帝其实并非一无所知,他们也不是没有过要改变的想法和举动。《清实录》中就记载了道光皇帝挑战陋规的尝试。道光皇帝在1820年继位不久,就试图控制索取陋规的行为。皇帝认为:制定条例确定陋规的收取数额,总比全由地方官员各行其是要好。基于这一认识,他下令总督、巡抚调查各省的陋规实际征收情况,以决定哪些规费应该保留、哪些应当废止。然而皇帝命令一出之后,官员大臣们均认为通过律例将陋规公开化、合法化极为不妥,纷纷反对这一旨意。最终皇帝不得不承认自己对行政和社会实际尚缺乏了解,仅根据个别大臣的建议做出了上述错误的决定,皇帝随后便发布了另一道诏书,取消了原先的成命(瞿同祖(2003)《清代地方政府》,法律出版社,第49页)。

从上面这则虽有趣味但却沉重的事件中可以看到,即使是皇帝也没有办法来改变陋规这样的苛疾。显然,这不仅仅是个别贪官污吏所导致的问题,而是传统王朝的中央集权体制所固有的毛病,而这些弊端又是与中国传统制度设计的理念和具体的实践过程所带来的问题密不可分的。